CINECLUBE

de 21.06.2016 a 11.06.2019

Sala Antonio

O Cineclube da Sala Antonio foi um lugar para se assistir coletivamente aos mais diferentes tipos de filme e depois conversar sobre eles informalmente. Ele foi concebido em homenagem a duas iniciativas de instauração de salas de cinema em que a exibição do filme era acompanhada de debates informais: uma em Port of Spain, Trinidad & Tobago, e a outra em Amsterdam, Holanda.

A primeira delas era organizada pelos artistas Peter Doig e Che Lovelace, que toda quinta-feira, transformavam o ateliê de Peter numa sala de cinema e convidavam as pessoas para assistir à projeção de um filme, sempre acompanhada de uma conversa e uma cerveja. O cinema provisório de Peter e Che supria uma carência, em Port of Spain, de salas de cinema que exibissem outros filmes que não os blockbusters americanos.

A segunda iniciativa é organizada pelo cinéfilo Jeffrey Babcock, em diversos lugares da Amsterdam. As projeções ilícitas de Jeffrey são precedidas por uma apresentação em que ele contextualiza os filmes, estabelecendo pontos de intersecção entre estes e o presente.

Amsterdam é bem diferente de Port of Spain e bem diferente de São Paulo. A carência de salas de cinema não é a mesma nas três cidades. Entretanto, como a iniciativa de Jeffrey em Amsterdam demonstra, as coisas não são tão simples assim. A maioria das salas de cinema atuais, com suas programações convencionais, relaciona-se muito mais com o espetáculo do que com qualquer outra coisa, e a maioria dos festivais de filmes clássicos, autorais ou experimentais passa uma quantidade “inassistível” de obras.

Cineclube pretendeu recuperar a experiência coletiva do cinema a partir de propostas que se modificaram ao longo dos anos, seja pela escolha de “mostras temáticas” – como foi o caso das sessões em que foram apresentados filmes dirigidos por artistas ou daquelas em que os filmes espelhavam o contexto político da época –, seja pela apresentação de filmes que se relacionavam com os conceitos investigados pelo Depois do fim da arte.

![]()

21.06.2016

A CHINESA (1967)

[La chinoise]

de Jean-Luc Godard

com Anne Wiazemski, Jean-Pierre Léaud, Juliet Berto

96 minutos

A chinesa é uma adaptação livre do romance Os demônios escrito por Dostoiévski em 1872. No romance, um grupo de cinco cidadãos descontentes, cada uma representando uma convicção e personalidade ideológica diferente, conspira para derrubar o regime imperial russo por meio de uma campanha revolucionária centrada na violência. Já o filme, rodado em 1967, é ambientado na sua maior parte num apartamento burguês na Paris contemporânea do diretor. Estruturado como uma série de diálogos pessoais e ideológicos dos cinco integrantes de uma célula revolucionária francesa, A chinesa trata dos interesses políticos da Paris de meados dos anos 1960: a formação da Nova Esquerda, o legado de Lenin e da Revolução Russa de 1917, a escalada das atividades militares norte-americanas na região do sudeste asiático e, especialmente, a revolução cultural de Mao Tsé-Tung que estava acontecendo na República Popular da China.

A chinesa não é um dos filmes mais assistidos de Godard, e até 2008, não estava disponível em DVD, nos Estados Unidos. Entretanto, por ter sido realizado em março de 1967, um ano antes dos protestos estudantis de maio de 1968, em Paris, A chinesa tornou-se um prognóstico perspicaz dos acontecimentos políticos mundiais. Os estudantes franceses de maio de 1968 demonstravam uma resistência cosmopolita e transnacional às formas de poder institucionalizado – de governanças corporativas e estatais monolíticas a partidos políticos e sindicatos burocratizados. Essas manifestações de resistência, eram centradas principalmente nas universidades e nas fábricas, e atingiram diversas cidades ao redor do mundo, como Chicago, Praga, Cidade do México, Madri, Tóquio, Berlim...

Em A chinesa, um grupo de estudantes planeja a revolução, no apartamento da mãe de um deles, durante as férias escolares. Na época em que foi lançado, o filme foi fortemente criticado tanto pela direita quanto pela esquerda francesa, que achou os jovens revolucionários ridículos. Godard respondeu que Véronique e seus amigos, os estudantes revolucionários, eram importantes justamente por serem infantis. Influenciado por sua então namorada Anne Wiazensky, uma estudante de filosofia da Universidade de Nanterre, e pelo teatro de Brecht, Godard realiza um retrato da Nova Esquerda francesa, que oscila entre a sátira e o documentário. Explora a metalinguagem, criando um filme que fala sobre cinema, na lacuna entre a ficção e o documentário. Une cinema e marxismo – como matéria representada e como princípio de representação, explicitando a tensão dialética entre palavra e imagem. Mistura cultura pop com arte e com política, revezando atores como Jean-Pierre Léaud, que aparece em diversos filmes de Godard e Truffaut, com ativistas políticos, como Francis Jeanson, professor de filosofia de Wiazensky na Universidade de Nanterre e Omar Diop, militante marxista-leninista senegalês deportado após 1968, preso no Senegal por terrorismo em 1972 e assassinado na cadeia em 1973.

A chinesa é uma das maiores obra de arte contemporâneas porque inclui à dimensão estética/artística um comentário crítico voraz sobre sua época, desvelando as relações entre as transformações artísticas na virada da década de 1960 para 1970 e as manifestações revolucionárias do período.

21.06.2016

A CHINESA (1967)

[La chinoise]

de Jean-Luc Godard

com Anne Wiazemski, Jean-Pierre Léaud, Juliet Berto

96 minutos

A chinesa é uma adaptação livre do romance Os demônios escrito por Dostoiévski em 1872. No romance, um grupo de cinco cidadãos descontentes, cada uma representando uma convicção e personalidade ideológica diferente, conspira para derrubar o regime imperial russo por meio de uma campanha revolucionária centrada na violência. Já o filme, rodado em 1967, é ambientado na sua maior parte num apartamento burguês na Paris contemporânea do diretor. Estruturado como uma série de diálogos pessoais e ideológicos dos cinco integrantes de uma célula revolucionária francesa, A chinesa trata dos interesses políticos da Paris de meados dos anos 1960: a formação da Nova Esquerda, o legado de Lenin e da Revolução Russa de 1917, a escalada das atividades militares norte-americanas na região do sudeste asiático e, especialmente, a revolução cultural de Mao Tsé-Tung que estava acontecendo na República Popular da China.

A chinesa não é um dos filmes mais assistidos de Godard, e até 2008, não estava disponível em DVD, nos Estados Unidos. Entretanto, por ter sido realizado em março de 1967, um ano antes dos protestos estudantis de maio de 1968, em Paris, A chinesa tornou-se um prognóstico perspicaz dos acontecimentos políticos mundiais. Os estudantes franceses de maio de 1968 demonstravam uma resistência cosmopolita e transnacional às formas de poder institucionalizado – de governanças corporativas e estatais monolíticas a partidos políticos e sindicatos burocratizados. Essas manifestações de resistência, eram centradas principalmente nas universidades e nas fábricas, e atingiram diversas cidades ao redor do mundo, como Chicago, Praga, Cidade do México, Madri, Tóquio, Berlim...

Em A chinesa, um grupo de estudantes planeja a revolução, no apartamento da mãe de um deles, durante as férias escolares. Na época em que foi lançado, o filme foi fortemente criticado tanto pela direita quanto pela esquerda francesa, que achou os jovens revolucionários ridículos. Godard respondeu que Véronique e seus amigos, os estudantes revolucionários, eram importantes justamente por serem infantis. Influenciado por sua então namorada Anne Wiazensky, uma estudante de filosofia da Universidade de Nanterre, e pelo teatro de Brecht, Godard realiza um retrato da Nova Esquerda francesa, que oscila entre a sátira e o documentário. Explora a metalinguagem, criando um filme que fala sobre cinema, na lacuna entre a ficção e o documentário. Une cinema e marxismo – como matéria representada e como princípio de representação, explicitando a tensão dialética entre palavra e imagem. Mistura cultura pop com arte e com política, revezando atores como Jean-Pierre Léaud, que aparece em diversos filmes de Godard e Truffaut, com ativistas políticos, como Francis Jeanson, professor de filosofia de Wiazensky na Universidade de Nanterre e Omar Diop, militante marxista-leninista senegalês deportado após 1968, preso no Senegal por terrorismo em 1972 e assassinado na cadeia em 1973.

A chinesa é uma das maiores obra de arte contemporâneas porque inclui à dimensão estética/artística um comentário crítico voraz sobre sua época, desvelando as relações entre as transformações artísticas na virada da década de 1960 para 1970 e as manifestações revolucionárias do período.

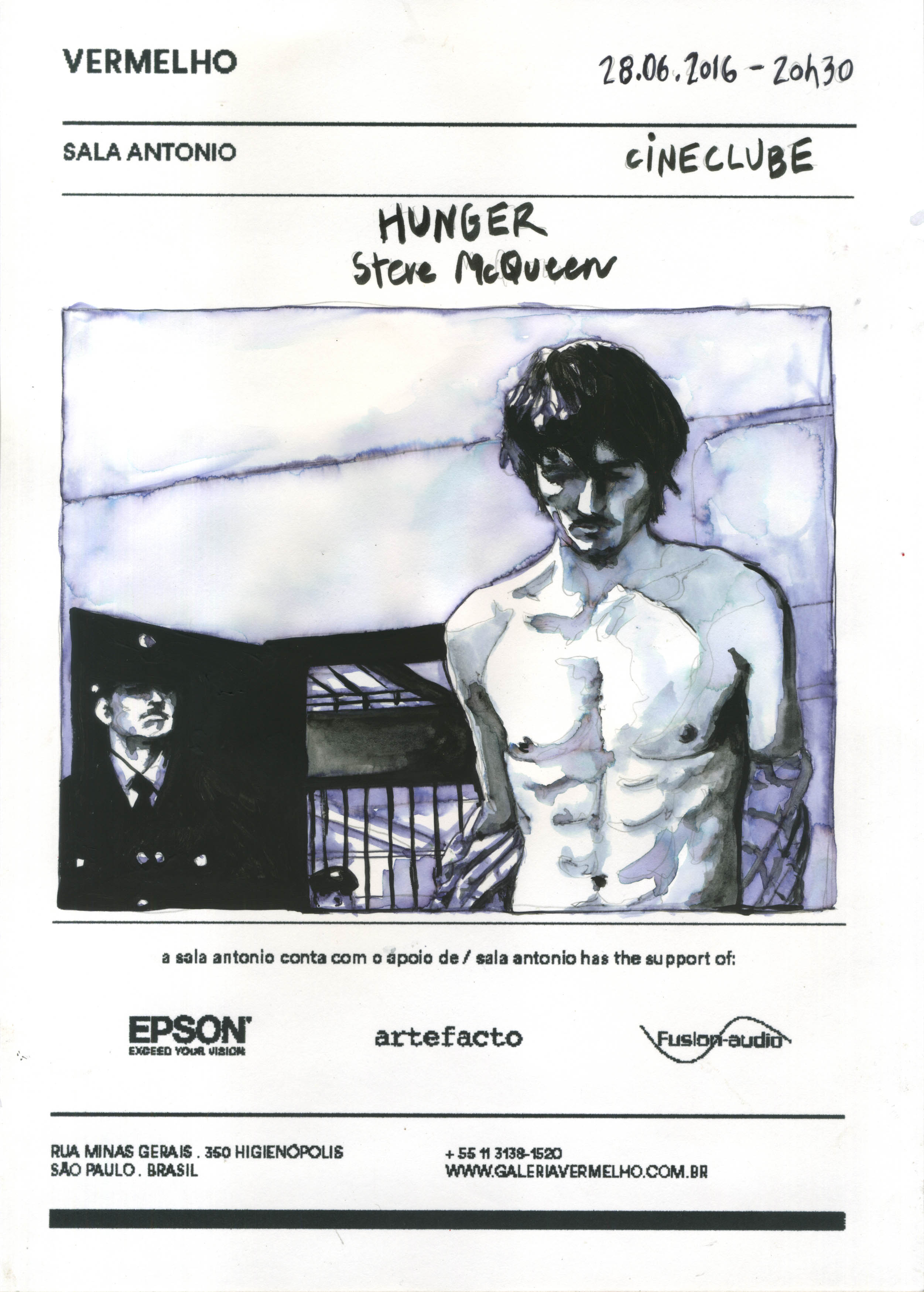

28.06.2016

HUNGER (2008)

de Steve McQueen

com Michael Fassbender, Liam Cunningham, Stuart Graham

92 minutos

Hunger é o primeiro filme de longa-metragem do artista/cineasta inglês Steve McQueen. O filme trata da greve de fome de prisioneiros irlandeses, liderada por Bobby Sands, em 1981. Lançado em 2008, no Festival de Cannes, Hunger recebeu o prêmio Caméra d’Or para diretores iniciantes, o prêmio do Festival de cinema de Sydney e o Prêmio Diesel no Festival Internacional de Toronto. McQueen estudou arte na Goldsmiths, em Londres, onde começou a fazer filmes. Ganhou o Turner Prize em 1999 e, em 2006, viajou ao Iraque como “artista enviado oficial” da Grã Bretanha. Em 2009, participou da 53ª Bienal de Veneza e da 29ª Bienal de São Paulo. Em 2014, seu terceiro longa-metragem, 12 anos de escravidão, recebeu o Oscar de Melhor Filme, tornando-se o primeiro vencedor dirigido ou produzido por um afrodescendente.

Na semana passada, Cineclube foi inaugurado com a projeção de A chinesa, de Jean-Luc Godard, de 1967. Numa entrevista de 1981, Godard chama os estudantes de A chinesa de infantis e compara-os a Bobby Sands, o oficial do Exército Republicano Irlandês que havia iniciado uma greve de fome para obter direitos políticos para os presos irlandeses. Godard compara Sands com Véronique e seus amigos, argumentando que eles são importantes justamente porque são infantis. Esse comentário é citado por Steve McQueen numa entrevista sobre seu filme Hunger. McQueen diz que ficou com a imagem de uma criança sentada à mesa diante de um prato de comida, com os pais dizendo “você não vai se levantar se não comer tudo”. A criança diz não. É o único poder de decisão que ela tem: abster-se de comer. McQueen realiza uma homenagem a Godard, numa “refilmagem” do diálogo entre Véronique e seu professor. Na versão de McQueen, a conversa se dá entre Bobby Sands e seu líder espiritual, um padre católico. É praticamente o único diálogo do filme, numa cena de 17 minutos, apresentada sem cortes e com a câmera estática. Esse trecho, assim como o de Godard, funciona como um intervalo que precede um ato violento: em A chinesa, o assassinato do ministro soviético da cultura Michel Sholokov e, em Hunger, o suicídio progressivo dos prisioneiros irlandeses, inaugurado por Bobby Sands.

A greve retratada em Hunger foi o ápice de um protesto de cinco anos organizado por prisioneiros do IRA, na prisão de Maze, na Irlanda do Norte. Seu objetivo era restabelecer o estatuto político dos prisioneiros, assegurando aquilo que ficou conhecido como as "cinco exigências":

1. não usar uniforme de presidiário;

2. não realizar trabalho forçado;

3. liberdade de associação com outros prisioneiros e de organização de atividades educacionais e recreativas;

4. direito a receber uma visita, uma carta e um pacote por semana;

5. que os dias de protesto não fossem descontados quando do cômputo da redução da pena.

A primeira fase foi o chamado “protesto do cobertor”, em 1976, que começou quando o governo britânico retirou o status de “categoria especial” dos prisioneiros paramilitares, uma condição que tinha sido conquistada em 1972, e que assegurava que eles seriam tratados como prisioneiros de guerra. Durante esta fase, os presidiários se recusavam a usar o uniforme da prisão e andavam nus ou envoltos em cobertores. Em 1978, depois de uma série de ataques àqueles que deixavam suas celas para esvaziar os penicos, o protesto se transformou no chamado “protesto sujo”, no qual os prisioneiros se recusavam a sair de suas celas para se lavar e cobriam as paredes com seus excrementos. Em 1980, ocorreu a primeira greve de fome, que terminou após 53 dias e , em 1981, a segunda greve de fome, liderada por Bobby Sands e que durou cerca de sete meses.

Hunger trata da intransigência política da era Thatcher, hoje recolocada em foco devido aos acontecimentos recentes na Grã Bretanha.

![]()

28.06.2016

HUNGER (2008)

de Steve McQueen

com Michael Fassbender, Liam Cunningham, Stuart Graham

92 minutos

Hunger é o primeiro filme de longa-metragem do artista/cineasta inglês Steve McQueen. O filme trata da greve de fome de prisioneiros irlandeses, liderada por Bobby Sands, em 1981. Lançado em 2008, no Festival de Cannes, Hunger recebeu o prêmio Caméra d’Or para diretores iniciantes, o prêmio do Festival de cinema de Sydney e o Prêmio Diesel no Festival Internacional de Toronto. McQueen estudou arte na Goldsmiths, em Londres, onde começou a fazer filmes. Ganhou o Turner Prize em 1999 e, em 2006, viajou ao Iraque como “artista enviado oficial” da Grã Bretanha. Em 2009, participou da 53ª Bienal de Veneza e da 29ª Bienal de São Paulo. Em 2014, seu terceiro longa-metragem, 12 anos de escravidão, recebeu o Oscar de Melhor Filme, tornando-se o primeiro vencedor dirigido ou produzido por um afrodescendente.

Na semana passada, Cineclube foi inaugurado com a projeção de A chinesa, de Jean-Luc Godard, de 1967. Numa entrevista de 1981, Godard chama os estudantes de A chinesa de infantis e compara-os a Bobby Sands, o oficial do Exército Republicano Irlandês que havia iniciado uma greve de fome para obter direitos políticos para os presos irlandeses. Godard compara Sands com Véronique e seus amigos, argumentando que eles são importantes justamente porque são infantis. Esse comentário é citado por Steve McQueen numa entrevista sobre seu filme Hunger. McQueen diz que ficou com a imagem de uma criança sentada à mesa diante de um prato de comida, com os pais dizendo “você não vai se levantar se não comer tudo”. A criança diz não. É o único poder de decisão que ela tem: abster-se de comer. McQueen realiza uma homenagem a Godard, numa “refilmagem” do diálogo entre Véronique e seu professor. Na versão de McQueen, a conversa se dá entre Bobby Sands e seu líder espiritual, um padre católico. É praticamente o único diálogo do filme, numa cena de 17 minutos, apresentada sem cortes e com a câmera estática. Esse trecho, assim como o de Godard, funciona como um intervalo que precede um ato violento: em A chinesa, o assassinato do ministro soviético da cultura Michel Sholokov e, em Hunger, o suicídio progressivo dos prisioneiros irlandeses, inaugurado por Bobby Sands.

A greve retratada em Hunger foi o ápice de um protesto de cinco anos organizado por prisioneiros do IRA, na prisão de Maze, na Irlanda do Norte. Seu objetivo era restabelecer o estatuto político dos prisioneiros, assegurando aquilo que ficou conhecido como as "cinco exigências":

1. não usar uniforme de presidiário;

2. não realizar trabalho forçado;

3. liberdade de associação com outros prisioneiros e de organização de atividades educacionais e recreativas;

4. direito a receber uma visita, uma carta e um pacote por semana;

5. que os dias de protesto não fossem descontados quando do cômputo da redução da pena.

A primeira fase foi o chamado “protesto do cobertor”, em 1976, que começou quando o governo britânico retirou o status de “categoria especial” dos prisioneiros paramilitares, uma condição que tinha sido conquistada em 1972, e que assegurava que eles seriam tratados como prisioneiros de guerra. Durante esta fase, os presidiários se recusavam a usar o uniforme da prisão e andavam nus ou envoltos em cobertores. Em 1978, depois de uma série de ataques àqueles que deixavam suas celas para esvaziar os penicos, o protesto se transformou no chamado “protesto sujo”, no qual os prisioneiros se recusavam a sair de suas celas para se lavar e cobriam as paredes com seus excrementos. Em 1980, ocorreu a primeira greve de fome, que terminou após 53 dias e , em 1981, a segunda greve de fome, liderada por Bobby Sands e que durou cerca de sete meses.

Hunger trata da intransigência política da era Thatcher, hoje recolocada em foco devido aos acontecimentos recentes na Grã Bretanha.

05.07.2016

MAGNICÍDIO (1978)

[Jubilee]

de Derek Jarman

com Jenny Runacre, Neil Campbell, Jordan, Adam Ant

106 minutos

![]()

05.07.2016

MAGNICÍDIO (1978)

[Jubilee]

de Derek Jarman

com Jenny Runacre, Neil Campbell, Jordan, Adam Ant

106 minutos

MAGNICÍDIO (1978)

[Jubilee]

de Derek Jarman

com Jenny Runacre, Neil Campbell, Jordan, Adam Ant

106 minutos

Magnicídio de Derek Jarman, é considerado o primeiro filme punk feito para o cinema. Produzido em 1977, no ano do Jubileu de Prata da rainha Elizabeth II, o filme apresenta uma Inglaterra tomada pelo caos, cuja rainha teria sido assassinada, as gangues dominariam as ruas e o slogan punk “faça-você mesmo” seria a ordem do dia. Jarman estudou Artes Visuais na Universidade de Londres e começou trabalhando como cenógrafo e figurinista de peças de teatro e ópera. Sua formação artística fica clara em toda sua produção cinematográfica, seja nas imagens ou nos diálogos. Dois de seus filmes deixam explícita essa sua relação com as artes visuais, na forma de homenagens a artistas: Caravaggio (1986), sua obra mais famosa, e Blue (1993), seu último filme, uma reflexão poética radical sobre Yves Klein. Em 1986, Jarman descobre ser HIV positivo, tornando pública sua condição e lutando até sua morte, em 1993, pelos direitos e pela dignidade das pessoas com AIDS.

Na semana passada, Cineclube apresentou Hunger (2008), do artista e cineasta inglês Steve McQueen. O filme trata da greve de fome que ocorreu na prisão de Maze em 1981, decorrente da intransigência política da era Thatcher e hoje recolocada em foco devido aos acontecimentos recentes na Europa. Na Grã Bretanha futurista de Magnicídio, a Lei, a Ordem e o Estado foram abolidos, e a mídia ocupa o lugar vazio que eles deixaram, tornando-se a única “realidade”.

O filme foi idealizado durante a ascensão política de Margaret Thatcher que, em 1975, tinha se tornado líder do partido conservador britânico e, em 1979, seria eleita primeira-ministra do Reino Unido, cargo que ocuparia até 1990. Magnicídio foi filmado em seis semanas no estúdio particular de Derek Jarman e em locações nos subúrbios de Londres, com um pequeno orçamento de 200.000 libras. Adam Ant, que interpreta Kid, um dos personagens principais, recebeu apenas 40 libras por sua participação no filme.

No ano da estreia, em 1978, Jarman tinha 36 anos, já tinha feitos diversos cenários e figurinos, trabalhado como designer de produção com Ken Russel e dirigido seu primeiro filme de longa-metragem Sebastiane (1976). Era considerado, portanto, muito “velho” e “chique” para ser punk, e sua apresentação da cena londrina foi severamente criticada por diversos integrantes do movimento. Siouxsie Sioux dos Siouxsie and the Banshees, que faz uma ponta no filme, chamou Magnicídio de “lixo hippie” e a fashionista punk Vivienne Westwood lançou em sua loja uma camiseta insultando Jarman e chamando seu filme de “a coisa mais chata e repugnante que eu já vi”.

Magnicídio surgiu da ideia de fazer um filme experimental sobre Jordan, que interpreta Amyl Nitrate [nitrito de amila], o termo para a substância vulgarmente conhecida como “poppers”, um afrodisíaco ilegal utilizado em clubes e boates. Jordan era uma garota punk com um visual chamativo, que trabalhava na loja cult de Westwood e de seu marido Malcom McLaren, então empresário dos Sex Pistols. O projeto original de Jarman transformou-se no filme que vamos assistir, na visão de uma Grã Bretanha caótica e pós-apocalíptica, onde todos podem ser corrompidos –mesmo os punks com suas posturas iconoclastas, que nunca se “venderiam para o sistema”. Jarman mostra ironicamente que o Reino Unido é um sonho sem futuro, satirizando e desmontando suas instituições mais honradas: a monarquia, a igreja, a pátria, o casamento, a família. No filme, a igreja de Westminster é um clube de strip-tease e o palácio de Buckingham, um estúdio de gravação.

Em 1993, um pouco antes de sua morte, Jarman escreveu: “No final, Magnicídio se tornou profético. A profecia de John Dee (interpretado por Richard O’Brien, criador do Rocky Horror Show) se tornou realidade – as ruas foram queimadas em Brixton e Toxteth, Adam chegou ao Top of the Pops e se comprometeu com o governo de Margaret Thatcher se apresentando no baile das Falklands” – organizado em 1982, para angariar fundos para a Guerra das Malvinas. Faltou dizer que em 1992, Vivienne Westwood recebeu a OBE (Ordem do Império Britânico) e em 2006 aceitou o título de DBE (Dama Comendadora da Ordem Mais Excelente do Império Britânico) por seus serviços para a indústria da moda. Ainda segundo Jarman, só que agora pela boca de seus personagens: “Todos eles se vendem, de uma forma ou de outra,”...“nossa única esperança é reconstruirmo-nos como artistas ou anarquistas, como você preferir”.

Após a sessão, o Petrobars estará aberto servindo drinques e apresentando um vídeo-comentário sobre o filme de hoje.

Magnicídio de Derek Jarman, é considerado o primeiro filme punk feito para o cinema. Produzido em 1977, no ano do Jubileu de Prata da rainha Elizabeth II, o filme apresenta uma Inglaterra tomada pelo caos, cuja rainha teria sido assassinada, as gangues dominariam as ruas e o slogan punk “faça-você mesmo” seria a ordem do dia. Jarman estudou Artes Visuais na Universidade de Londres e começou trabalhando como cenógrafo e figurinista de peças de teatro e ópera. Sua formação artística fica clara em toda sua produção cinematográfica, seja nas imagens ou nos diálogos. Dois de seus filmes deixam explícita essa sua relação com as artes visuais, na forma de homenagens a artistas: Caravaggio (1986), sua obra mais famosa, e Blue (1993), seu último filme, uma reflexão poética radical sobre Yves Klein. Em 1986, Jarman descobre ser HIV positivo, tornando pública sua condição e lutando até sua morte, em 1993, pelos direitos e pela dignidade das pessoas com AIDS.

Na semana passada, Cineclube apresentou Hunger (2008), do artista e cineasta inglês Steve McQueen. O filme trata da greve de fome que ocorreu na prisão de Maze em 1981, decorrente da intransigência política da era Thatcher e hoje recolocada em foco devido aos acontecimentos recentes na Europa. Na Grã Bretanha futurista de Magnicídio, a Lei, a Ordem e o Estado foram abolidos, e a mídia ocupa o lugar vazio que eles deixaram, tornando-se a única “realidade”.

O filme foi idealizado durante a ascensão política de Margaret Thatcher que, em 1975, tinha se tornado líder do partido conservador britânico e, em 1979, seria eleita primeira-ministra do Reino Unido, cargo que ocuparia até 1990. Magnicídio foi filmado em seis semanas no estúdio particular de Derek Jarman e em locações nos subúrbios de Londres, com um pequeno orçamento de 200.000 libras. Adam Ant, que interpreta Kid, um dos personagens principais, recebeu apenas 40 libras por sua participação no filme.

No ano da estreia, em 1978, Jarman tinha 36 anos, já tinha feitos diversos cenários e figurinos, trabalhado como designer de produção com Ken Russel e dirigido seu primeiro filme de longa-metragem Sebastiane (1976). Era considerado, portanto, muito “velho” e “chique” para ser punk, e sua apresentação da cena londrina foi severamente criticada por diversos integrantes do movimento. Siouxsie Sioux dos Siouxsie and the Banshees, que faz uma ponta no filme, chamou Magnicídio de “lixo hippie” e a fashionista punk Vivienne Westwood lançou em sua loja uma camiseta insultando Jarman e chamando seu filme de “a coisa mais chata e repugnante que eu já vi”.

Magnicídio surgiu da ideia de fazer um filme experimental sobre Jordan, que interpreta Amyl Nitrate [nitrito de amila], o termo para a substância vulgarmente conhecida como “poppers”, um afrodisíaco ilegal utilizado em clubes e boates. Jordan era uma garota punk com um visual chamativo, que trabalhava na loja cult de Westwood e de seu marido Malcom McLaren, então empresário dos Sex Pistols. O projeto original de Jarman transformou-se no filme que vamos assistir, na visão de uma Grã Bretanha caótica e pós-apocalíptica, onde todos podem ser corrompidos –mesmo os punks com suas posturas iconoclastas, que nunca se “venderiam para o sistema”. Jarman mostra ironicamente que o Reino Unido é um sonho sem futuro, satirizando e desmontando suas instituições mais honradas: a monarquia, a igreja, a pátria, o casamento, a família. No filme, a igreja de Westminster é um clube de strip-tease e o palácio de Buckingham, um estúdio de gravação.

Em 1993, um pouco antes de sua morte, Jarman escreveu: “No final, Magnicídio se tornou profético. A profecia de John Dee (interpretado por Richard O’Brien, criador do Rocky Horror Show) se tornou realidade – as ruas foram queimadas em Brixton e Toxteth, Adam chegou ao Top of the Pops e se comprometeu com o governo de Margaret Thatcher se apresentando no baile das Falklands” – organizado em 1982, para angariar fundos para a Guerra das Malvinas. Faltou dizer que em 1992, Vivienne Westwood recebeu a OBE (Ordem do Império Britânico) e em 2006 aceitou o título de DBE (Dama Comendadora da Ordem Mais Excelente do Império Britânico) por seus serviços para a indústria da moda. Ainda segundo Jarman, só que agora pela boca de seus personagens: “Todos eles se vendem, de uma forma ou de outra,”...“nossa única esperança é reconstruirmo-nos como artistas ou anarquistas, como você preferir”.

Após a sessão, o Petrobars estará aberto servindo drinques e apresentando um vídeo-comentário sobre o filme de hoje.

12.07.2016

PEPI, LUCI, BOM E OUTRAS GAROTAS DE MONTÃO (1980)

[Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón]

de Pedro Almodóvar

com Carmen Maura, Félix Rotaeta, Alaska, Eva Silva, Cecilia Roth

82 minutos

Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão é o primeiro filme de longa-metragem do diretor espanhol Pedro Almodóvar. O filme trata da amizade bizarra entre Pepi, uma herdeira que quer se vingar de um policial corrupto que a estuprou, Luci, uma dona de casa bela, recatada e masoquista, e Bom, uma cantora lésbica adolescente. Pedro Almodóvar ganhou destaque como diretor e roteirista durante a chamada Movida Madrileña, um renascimento cultural que se seguiu à morte do ditador espanhol Francisco Franco, em 1975. Seus primeiros filmes, com narrativas abertamente sexuais, foram produzidos com as economias geradas por seu trabalho como funcionário da empresa de telefonia espanhola Telefónica.

Com a comédia Mulheres à beira de um ataque de nervos, indicado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 1989, Almodóvar tornou-se uma celebridade, e Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão apareceu para o público internacional. Desde então seus filmes já receberam dois Oscars, quatro British Film Awards, seis European Film Awards, dois Globos de Ouro, nove Goya Awards e quatro prêmios no Festival de Cannes, entre outros.

Na semana passada, Cineclube exibiu Magnicídio de Derek Jarman (1978), uma crítica controversa ao conservadorismo político em ascensão na Inglaterra do final dos anos 1970. Dois anos depois da estreia de Magnicídio, Pedro Almodóvar filma, em Madri, Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão, capturando a sensação de liberdade cultural, sexual e política na Espanha pós-Franco, por meio da utilização de elementos kitsch, humor ultrajante e sexualidade explícita. A onda cultural hedonista que nasceu em Madri – a Movida Madrileña – espalhou-se rapidamente para as outras cidades espanholas, por meio de uma imprensa que tinha acabado de ficar livre da censura. Influências do movimento punk misturavam-se com o New Romantic, num movimento cujo objetivo era transgredir os tabus impostos pelo regime de Franco, relacionados principalmente à liberdade de expressão, às questões de sexualidade e gênero e ao uso de drogas.

Em 1972, Pedro Almodóvar, um recém-contratado da Telefónica comprou, com seu primeiro salário, uma câmera Super-8. Começou a fazer filmes de curta-metragem que eram exibidos no circuito da noite em Madrid e Barcelona. Estes primeiros curtas não possuíam trilha sonora, devido a falta de recursos financeiros. O próprio Almodóvar dublava todos os personagens, acompanhados de sons reproduzidos por meio de um toca-fita cassete que ele mesmo pilotava. Em 1978, Almodóvar fez seu primeiro filme em 16mm e em 1980, finalizou, depois de um ano e meio de filmagem, Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão, também em 16mm. O filme foi produzido com um orçamento de meio milhão de pesetas, obtidas sobretudo através de empréstimos, e com uma equipe de voluntários que trabalhavam aos fins de semana.

O roteiro de Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão surgiu originalmente sob o título Erecciones generales [Ereções gerais], idealizado como uma fotonovela de publicação underground e que acabou sendo adaptado a roteiro cinematográfico por incentivo da atriz Carmen Maura, que era do mesmo grupo de teatro que Almodóvar (a ideia original continua presente no filme, na cena do concurso de maior pênis, apresentado prazerosamente pelo próprio Almodóvar).

Sob a influência dos filmes de Paul Morrissey e, acima de tudo, de John Waters, Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão abusa do politicamente incorreto, mostrando uma juventude frívola, contraditória e sem valores, que se estruturava sobre conservadorismo, machismo e preconceito – o rosto da nova Espanha, monarquista e “democrática”.

Após a sessão, o Petrobars estará aberto servindo drinques e apresentando um vídeo-comentário sobre o filme de hoje.

Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão é o primeiro filme de longa-metragem do diretor espanhol Pedro Almodóvar. O filme trata da amizade bizarra entre Pepi, uma herdeira que quer se vingar de um policial corrupto que a estuprou, Luci, uma dona de casa bela, recatada e masoquista, e Bom, uma cantora lésbica adolescente. Pedro Almodóvar ganhou destaque como diretor e roteirista durante a chamada Movida Madrileña, um renascimento cultural que se seguiu à morte do ditador espanhol Francisco Franco, em 1975. Seus primeiros filmes, com narrativas abertamente sexuais, foram produzidos com as economias geradas por seu trabalho como funcionário da empresa de telefonia espanhola Telefónica.

Com a comédia Mulheres à beira de um ataque de nervos, indicado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 1989, Almodóvar tornou-se uma celebridade, e Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão apareceu para o público internacional. Desde então seus filmes já receberam dois Oscars, quatro British Film Awards, seis European Film Awards, dois Globos de Ouro, nove Goya Awards e quatro prêmios no Festival de Cannes, entre outros.

Na semana passada, Cineclube exibiu Magnicídio de Derek Jarman (1978), uma crítica controversa ao conservadorismo político em ascensão na Inglaterra do final dos anos 1970. Dois anos depois da estreia de Magnicídio, Pedro Almodóvar filma, em Madri, Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão, capturando a sensação de liberdade cultural, sexual e política na Espanha pós-Franco, por meio da utilização de elementos kitsch, humor ultrajante e sexualidade explícita. A onda cultural hedonista que nasceu em Madri – a Movida Madrileña – espalhou-se rapidamente para as outras cidades espanholas, por meio de uma imprensa que tinha acabado de ficar livre da censura. Influências do movimento punk misturavam-se com o New Romantic, num movimento cujo objetivo era transgredir os tabus impostos pelo regime de Franco, relacionados principalmente à liberdade de expressão, às questões de sexualidade e gênero e ao uso de drogas.

Em 1972, Pedro Almodóvar, um recém-contratado da Telefónica comprou, com seu primeiro salário, uma câmera Super-8. Começou a fazer filmes de curta-metragem que eram exibidos no circuito da noite em Madrid e Barcelona. Estes primeiros curtas não possuíam trilha sonora, devido a falta de recursos financeiros. O próprio Almodóvar dublava todos os personagens, acompanhados de sons reproduzidos por meio de um toca-fita cassete que ele mesmo pilotava. Em 1978, Almodóvar fez seu primeiro filme em 16mm e em 1980, finalizou, depois de um ano e meio de filmagem, Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão, também em 16mm. O filme foi produzido com um orçamento de meio milhão de pesetas, obtidas sobretudo através de empréstimos, e com uma equipe de voluntários que trabalhavam aos fins de semana.

O roteiro de Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão surgiu originalmente sob o título Erecciones generales [Ereções gerais], idealizado como uma fotonovela de publicação underground e que acabou sendo adaptado a roteiro cinematográfico por incentivo da atriz Carmen Maura, que era do mesmo grupo de teatro que Almodóvar (a ideia original continua presente no filme, na cena do concurso de maior pênis, apresentado prazerosamente pelo próprio Almodóvar).

Sob a influência dos filmes de Paul Morrissey e, acima de tudo, de John Waters, Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão abusa do politicamente incorreto, mostrando uma juventude frívola, contraditória e sem valores, que se estruturava sobre conservadorismo, machismo e preconceito – o rosto da nova Espanha, monarquista e “democrática”.

Após a sessão, o Petrobars estará aberto servindo drinques e apresentando um vídeo-comentário sobre o filme de hoje.

09.08.2016

OS IDIOTAS (1998)

[Idioterne]

de Lars von Trier

com Bodil Jørgensen, Jens Albinus, Anne Louise Hassing

117 minutos

Os idiotas, do controverso diretor dinamarquês Lars von Trier, apresenta um grupo de artistas que se posicionam contra normas sociais burguesas, fingindo serem idiotas e agindo como deficientes mentais, em lugares públicos. Os idiotas é parte da trilogia denominada Um coração de ouro – composta também pelos filmes Ondas do destino (1996) e Dançando no escuro (2000) –, inspirada no conto dinamarquês homônimo, sobre uma garota que mantém seu “coração de ouro”, apesar das tragédias que lhe acontecem. Os idiotas é regido pelos princípios do Manifesto Dogma 95, elaborado por Lars von Trier e Thomas Vinterberg, e assinado, posteriormente, pelos diretores Kristian Levring e Søren Kragh-Jacobsen. O objetivo do grupo de cineastas era “purificar” o cinema, por meio do ênfase na narrativa e na interpretação dos atores, e da eliminação de truques técnicos, de efeitos especiais, caros e espetaculares e de modificações por meio de pós-produção. Festa de família, de Vinterberg, lançado e premiado em Cannes, em 1998, recebeu o certificado de Dogma # 1, e Os idiotas, também lançado em Cannes no mesmo ano, de Dogma # 2.

No semestre passado Cineclube apresentou uma série de filmes que se relacionavam, de alguma forma, com governos autoritários, como a China maoísta, a Inglaterra de Thatcher ou a Espanha de Franco. Filmes que discutiam, criticavam ou sinalizavam o difícil lugar do “outro”, do “diferente”. Este semestre vamos partir daí, apresentando Os idiotas, que aborda o preconceito de forma violenta, entre o o corajoso, o leviano e, mesmo, o preconceituoso, evidenciando o brilhante manipulador que é Lars von Trier. O roteiro foi escrito por ele em 40 dias e 80% do filme foi captado, também por ele, com uma câmera Sony VX 1000, conforme as diretrizes do Manifesto Dogma 95, também conhecidas como os “10 Mandamentos” ou o “Voto de Castidade”. São elas:

1. A filmagem deve ser feita em locação. Não se deve usar adereços de cena ou cenários artificiais (se um determinado adereço for necessário para a história, deve ser escolhida uma locação onde ele se encontre).

2. O som não deve ser gravado separadamente da imagem e vice-versa (música só deve ser utilizada se estiver tocando onde a cena estiver sendo filmada).

3. A câmera deve ser utilizada na mão (qualquer movimento ou imobilidade conseguidos manualmente são permitidos).

4. O filme deve ser colorido. Iluminação especial não é permitida (se a cena tiver pouca luz, uma única lâmpada deve ser acoplada à câmera ou a cena deve ser cortada).

5. Efeitos óticos e filtros são proibidos.

6. O filme não deve conter ação superficial.

7. Alienação temporal e geográfica são proibidas (isso quer dizer que o filme deve acontecer aqui e agora).

8. Filmes de gênero são inaceitáveis.

9. O formato do filme deve ser Academy 35 mm.

10. O diretor não deve ser creditado.

Vinterberg e Trier fechavam seu manifesto com um último parágrafo: “Além disso, eu juro como diretor que vou abandonar qualquer gosto pessoal. Já não sou um artista. Eu juro me abster de criar uma “obra”, já que considero o instante mais importante que o todo. Meu objetivo máximo é forçar a verdade para fora de meus personagens e locações. Eu juro fazer isso por todos os meios disponíveis e ao custo de qualquer bom gosto ou de quaisquer considerações estéticas”.

A forma crua de Os idiotas – que segue as regras descritas acima – se aproxima daquela dos filmes caseiros e amadores, dos documentários cotidianos que se multiplicam no YouTube e afins. Um formato que ainda é associado à veracidade – da mesma maneira que as fotografias em preto e branco de alguns anos atrás –, mas que elucida mais a respeito do contexto de produção da imagem do que da realidade documentada. Um formato que pretende colocar o espectador diante de uma suposta “realidade” em oposição à “ficção” espetacular das produções cinematográficas recentes. Somado à crueza do assunto e da abordagem escolhida por Trier – de moral e estética controversas –, coloca o observador numa posição bem pouco confortável: frente a frente ao retrato fiel da angústia e frustração de uma parte da intelligentsia contemporânea, infeliz em sua própria pele, mas incapaz de explorar as possibilidades de uma mudança genuína. Não é uma visão nem um pouco agradável e, por isso, desde seu lançamento em Cannes, o filme vem provocando reações violentas entre leigos e especialistas, que vão desde a sensação de tontura e náusea até demonstrações de ódio e raiva. Segundo Lars von Trier: este é um filme feito “por idiotas, sobre idiotas e para idiotas”.

16.08.2016

A GANGUE (2014)

[Plemya]

de Miroslav Slaboshpitsky

com Grygoriy Fesenko, Yana Novikova, Rosa Babiy

126 minutos

Cineclube apresenta, na próxima terça-feira, 16 de agosto, A gangue, primeiro longa-metragem do diretor ucraniano Miroslav Slaboshpitsky. O filme se passa num internato para adolescentes surdos, onde um novo aluno é levado a participar de um sistema de crime organizado, envolvendo roubo e prostituição. Inteiramente “falado” em Língua de Sinais Ucraniana, propositadamente sem legendas, A gangue é um filme mudo contemporâneo, sem a estilização anacronista que isso poderia significar. O elenco levou um ano para ser escolhido – na Ucrânia e nos países vizinhos – e, a maioria dos atores não tinha experiência nenhuma com cinema. Durante todo o processo – ensaios, oficinas de atuação e filmagens –, o diretor se comunicou com a equipe através de um intérprete, para garantir que o roteiro – escrito com diálogos convencionais – fosse seguido. Miroslav Slaboshpitsky graduou-se em direção de cinema no State Institute of Theatre and Arts de Kiev, trabalhou como repórter durante a tragédia de Chernobyl e, atualmente, está produzindo seu segundo longa, Luxembourg, que trata desse assunto. Lançado em 2014, A gangue ganhou o Grande Prêmio Nespresso e o Grande Prêmio da Semana da Crítica no Festival de Cannes de 2014.

Na semana passada, Cineclube exibiu Os idiotas de Lars von Trier, que coloca o observador na incômoda posição de voyeur, cúmplice das ações dos atores, no limite entre o inocente e o perverso. Em A gangue, Slaboshpitsky coloca o espectador diante de uma tribo a qual ele não pertence.

Como qualquer outro filme em língua estrangeira, os diálogos poderiam ser legendados. Mas, a fim de explicitar a condição alienante dos personagens em relação ao mundo, o diretor decidiu não o fazer. Sem os detalhes dos diálogos, a visibilidade domina, potencializada por uma trilha sonora construída cuidadosamente, sem som orquestral ou música incidental para direcionar emoções, nem diálogos para estimular interpretações racionais. Para nós, espectadores-voyeurs, os personagens parecem se comunicar por segredos ou códigos de honra invioláveis, que não conhecemos.

Na maior parte de A gangue, uma steadycam segue os personagens, em longos planos impecavelmente coreografados, promovendo uma imersão total na narrativa e produzindo uma sensação crescente de tensão e ansiedade. A câmara se move mas o ponto de vista não, envolvendo o público ainda mais. Esse mal-estar acaba gerando um tipo diferente de identificação: primordial e sensorial. A fotografia azulada e simétrica, corrobora a frieza do clima, das personagens e da abordagem.

Apesar disso, as performances surpreendentes do grupo inexperiente de atores surdos explicitam um tipo de intimidade – fria e distante – entre os personagens. Eles aparecem quase como figuras arquetípicas, às vezes parecendo animais, às vezes robôs, trazendo o público para dentro da tribo, ao mesmo tempo que, deliberadamente, o empurram para longe dela.

23.08.2016

SE... (1968)

[If...]

de Lindsay Anderson

com Malcom McDowell, Ricchard Warwick, Christine Noonan,

111 minutos

Cineclube apresenta, na próxima terça-feira, 23 de agosto, Se... do diretor britânico Lindsay Anderson. O filme narra as aventuras de um grupo de alunos rebeldes, numa escola pública inglesa, que, insatisfeitos com o sistema educacional opressor, planeja uma grande vingança. Malcom McDowell, em sua primeira aparição no cinema, representa Mick Travis, o líder do grupo, chamando a atenção de Stanley Kubrick, que o convida a fazer o papel de Alex DeLarge, em Laranja Mecânica. Lindsay Anderson começou sua carreira como crítico de cinema, escrevendo artigos polêmicos para revistas especializadas. Em meados dos anos 1950, com os cineastas Karel Reisz e Tony Richardson, fundou o movimento Free Cinema e elaborou o Manifesto por um Cinema Livre, uma reação vigorosa à estagnação do cinema inglês. Em sua extensa carreira, que começou em 1948 e se encerrou no começo dos anos 90, realizou apenas seis longas de ficção. Se..., seu maior sucesso, foi o vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes em 1969.

Na semana passada, Cineclube exibiu A gangue, de Miroslav Slaboshpitsky, sobre um internato para jovens surdos na Ucrânia. Hoje, vamos assistir a Se..., de Lindsay Anderson, cujo documentário de 1954, Thursday’s Children, trata da educação de crianças surdas. Filmado num internato inglês, o Cheltenham College, onde o diretor estudou, Se... oferece uma radiografia distorcida e selvagem de uma época em que os sonhos foram destruídos. Anderson analisa sem piedade o sistema educacional das elites britânicas, apresentando uma possível revolta contra ele, construída de forma alegórica. A narrativa clássica é dinamitada pela erupção violenta de anarquia, niilismo, surrealismo e absurdo.

Se... é o primeiro filme da trilogia cáustica, iconoclasta e psicodélica sobre Travis – composta também por Um homem de sorte (1973) e Hospital dos malucos (1982) –, dirigida por Anderson, estrelada por McDowell e escrita por David Sherwin. Nela, o personagem é concebido como um “personagem em arco”, um estado das coisas, uma função que muda conforme as necessidades da narrativa. Por meio deste personagem-ícone chamado Mick Travis, interpretado pelo rosto novo e singular de Malcolm McDowel, Anderson inicia a análise cinematográfica de uma década, entre seu obscuro amanhecer em 1968 e seu horrível crepúsculo em 1982. Travis representa o princípio e o final dos anos 70, acredita que a destruição, a fuga mental, a imaginação e a anarquia são a única forma viável de lutar contra o sistema (que inclui o público, como mostra a última cena do filme).

O filme foi rodado poucos meses antes das manifestações de maio de 68, na França, e inspirado por Zero de Conduta (1933), de Jean Vigo, que apresenta um sistema educacional repressivo e burocratizado. O título refere-se ao famoso poema de Rudyard Kipling, escrito na forma de um conselho paterno a seu filho. A Paramount Pictures, responsável pela distribuição, não gostou nenhum pouco do resultado, evitando ao máximo colocar Se... em circulação. Entretanto, o filme acabou fazendo sucesso, ficando notório por sua abordagem vigorosa, libertária e ousada para a época e, obviamente, chocando a sociedade britânica, conhecida por seu apego às tradições (Se... é também o primeiro filme a ter um nu frontal feminino aprovado pela censura inglesa).

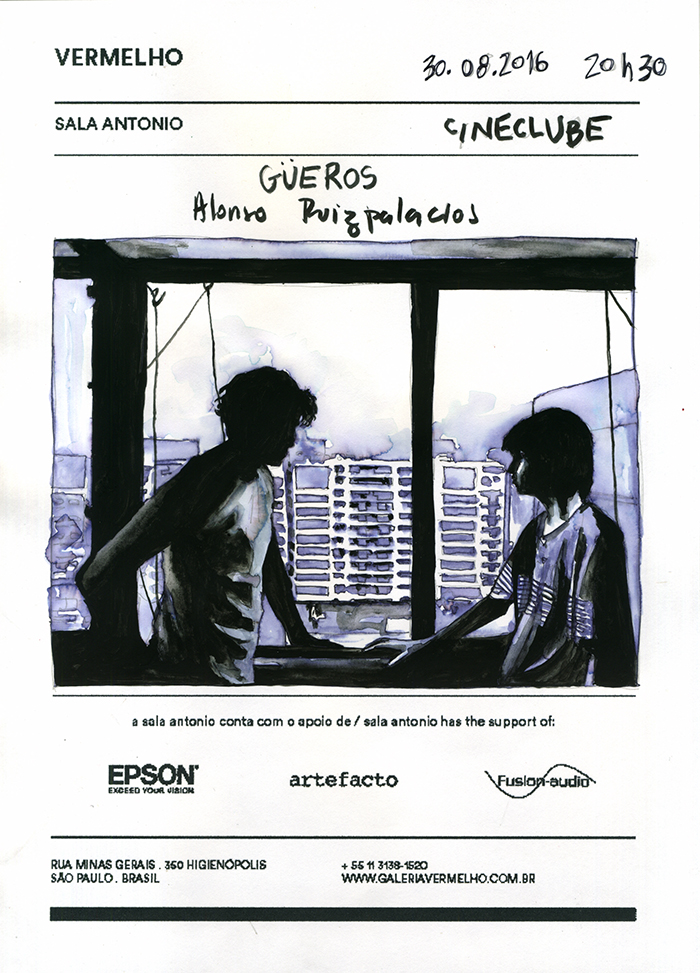

30.08.2016

GÜEROS (2014)

[Güeros]

de Alonso Ruizpalacios

com Tenoch Huerta, Sebastián Aguirre, Ilse Salas, Leonardo Ortizgris

106 minutos

Na próxima terça-feira, 30 de agosto, Cineclube apresenta Güeros, filme de estreia do diretor mexicano Alonso Ruizpalacios (depois disso, faremos uma pausa nas apresentações e retornaremos no final de setembro). Güeros se passa durante a greve estudantil que teve lugar na Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), em 1999, um período político efervescente, marcado por protestos e barricadas. Quatro jovens, entre a inércia, o desinteresse e o engajamento furioso, percorrem a Cidade do México, em busca de um roqueiro mexicano obscuro, desconhecido e prestes a morrer. A palavra güeros refere-se a uma forma pejorativa de chamar pessoas de pele clara ou cabelos loiros. Ela tem origem na palavra huero, (da expressão huevo huero: ovo podre, não fecundado) utilizada para denominar pessoas pálidas e doentes. Ruizpalacios estudou cinema na Cidade do México, mudando-se a seguir para Londres. Em 2014, Güeros recebeu os prêmios de melhor filme no Prémio Ariel, melhor filme de estreia no Festival de Berlim e melhor filme latino-americano no Festival de San Sebastián.

Rodado em preto e branco, em formato 4:3, Güeros é um road movie urbano. Apresenta a violência sistêmica difusa que transforma as subjetividades dos jovens, em fantasmas ou sombras (nome de um dos personagens principais), na lacuna entre o politicamente alienado e o ideologicamente orientado. A realização aprofunda ainda mais o clima de indefinição – investindo no preto-e-branco, na metalinguística, na alternância radical de ritmos e na desconstrução do próprio discurso. A busca do ídolo de infância de um dos personagens se torna uma longa viagem de autodescoberta, através das fronteiras invisíveis de uma megalópole contemporânea. O percurso dos personagens resvala em aspectos sociais, econômicos, políticos e geográficos, sem aprofundá-los mas tornando-os, junto com os ruídos e os enquadramentos, elementos estruturais do filme.

A história se passa durante a greve contra a decisão do governo de instaurar uma taxa de inscrição para a UNAM, que sempre fora gratuita. Logo, as disparidades sociais começaram a surgir dentro do movimento estudantil, estabelecendo distância entre os grupos. Aquilo que começara como símbolo da dissidência da juventude, terminou como uma crise existencial para muitos dos envolvidos, que encontraram-se não apenas sem uma universidade, mas sem um propósito na vida, sem um lugar, sem algo para acreditar. Güeros é, por um lado, um retrato desta fase particular da história do México que culminou no massacre de 43 estudantes secundaristas no estado de Guerrero em 2014, por outro, uma reflexão poética sobre uma parte da juventude mexicana, deslocada das grandes lutas políticas de seu tempo.

Esta mão dupla está presente também nas referências cinematográficas de Ruizpalacios, que evocam filmes da Nouvelle Vague dos anos 60, como o Acossado de Godard, e obras existencialistas mais recentes, como Estranhos no Paraíso de Jim Jarmush ou Slacker de Richard Linklater. Poeta niilista pós-moderno, Sombra, um dos personagens principais diz, em determinado momento do filme: “Se o mundo é uma estação de trem e as pessoas são os passageiros, aqueles que permanecem na estação e veem os trens passarem são os poetas, os que vêm e não vão”.

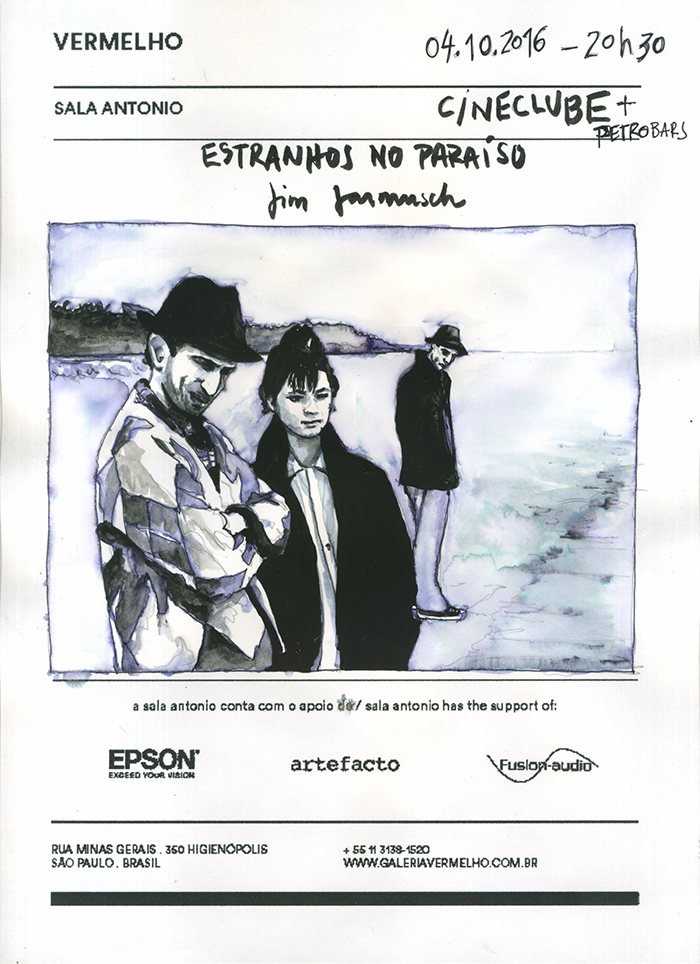

04.10.2016

ESTRANHOS NO PARAÍSO (1984)

[Strangers Than Paradise]

de Jim Jarmusch

com John Lurie, Danny Rozen, Eszter Balint, Richard Edson

89 minutos

Estranhos no Paraíso, do diretor norte-americano Jim Jarmusch, é um emblema da geração 80. O filme mostra as derivas de um americano nascido na Hungria, seu melhor amigo e sua prima recém chegada de Budapest. Os EUA são apresentados como um paraíso sem encanto, palco do artificial por excelência, dos estrangeirismos domesticados, dos ícones da cultura de massa, do enlatado, da cultura junkie. O paraíso não é exatamente o que se espera. As paisagens são entediantes e melancólicas como a vida dos personagens, as trapaças não dão certo e o amor não se materializa. Jim Jarmusch estudou na escola de cinema da Universidade de Nova Iorque e trabalhou, no início da carreira, como assistente do cineasta Nicholas Ray. Estranhos no Paraíso recebeu em 1984, o Prêmio Caméra d'Or para filmes de diretores iniciantes em Cannes e o Leopardo de Ouro no Festival Internacional de Locarno; em 1985, recebeu o Prêmio Especial do Júri no Sundance Film Festival e o Prêmio de Melhor Filme da Sociedade Nacional de Críticos de Cinema (NSFC); em 1987, o Prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira no Kinema Junpo, entre outros.

Na última sessão, Cineclube apresentou Güeros, de Alonso Ruizpalacios, cujo argumento e fotografia deixam claras as influências do filme de Jarmusch. Em São Paulo, Estranhos no Paraíso foi, num certo sentido, um filme autobiográfico de parte da geração 80, que compreendia, já naqueles dias, o quanto as vidas, banais e sem muito sentido dos personagens, tinham de parecido com suas próprias vidas. Ao contrário da geração dos que “lutaram contra a ditadura”, ou a favor e contra tantas outras coisas, era preciso carregar o peso de um mundo cada vez mais desprovido de ilusões. Essa sensação, de estranhamento no mundo, aparentemente impossível de ser dita em palavras, estava lá, resumida num filme sobre figuras perdidas, que não faziam de sua inadaptação motivo de “crítica social militante”.

Jim Jarmusch é um dos principais representantes do cinema que ganha corpo no início dos anos 80. Influenciado tanto pela ficção pós-estruturalismo quanto pelo cinema japonês de mestres como Ozu e Mizoguchi, dialoga com o filme B, com o pastelão italiano e com a música alternativa, dirigindo diversos videoclipes (Talking Heads, Big Audio Dynamite, Neil Young, Tom Waits...) e utilizando ícones da música pop como atores. Seus filmes abrem espaço para o universo híbrido e pluralizado da geração que almoça e janta assistindo à televisão. O resultado de tantas possibilidades de entretenimento, de tantos lugares a visitar, de tantos programas de TV, contudo, aparece nitidamente como tédio e ausência de rumo. Um cinema pós-punk: não no sentido de um bando de pessoas vestidas de preto e com o rosto pálido repleto de melancolia, mas sim de um tédio neo-existencialista que se apossa da juventude antes revoltada e ativista. Seus personagens não se revoltam mais, mas também não querem se assumir como deprimidos – simplesmente se entediam. Suas paisagens parece feitas de retalhos da sociedade capitalista: lanchonetes, lojas, placas, hotéis – um mórbido amontoado de instalações “sem arquitetura”. A câmera fixa, os longos planos e a ausência de close-ups somam-se aos diálogos, propositalmente banais e quebrados, para apresentar o tédio e desilusão dos personagens. Além disso, o próprio filme foi produzido nesse tempo expandido da narrativo, tendo sido rodado durante 4 anos.

11.10.2016

EU TU ELE ELA (1974)

[Je Tu Il Elle]

de Chantal Akerman

com Chantal Akerman, Niels Arestrup, Claire Wauthion

90 minutos

Je Tu Il Elle, primeiro longa metragem da cineasta belga Chantal Akerman, mostra Julie (interpretada por Akerman) se desnudando, física e psicologicamente, diante da câmera. Sozinha em seu apartamento, acompanhada pelo caminhoneiro que lhe dá carona ou na companhia da ex-namorada em Paris, Julie é objeto de desejo e sujeito desejante. Longos planos fixos, arranjados em três grupos narrativos e compostos com rigor e aspereza cinematográficos, formam um conjunto que oscila entre a auto-exposição e a intimidade. Chantal Akerman nasceu na Bélgica em 1950 e, com 15 anos, após assistir O demônio das onze horas (1965) de Jean-Luc Godard, decidiu fazer cinema. Três anos depois, ingressou no Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion (INSAS), uma escola de cinema em Bruxelas. Logo no começo do curso, acabou abandonando os estudos para fazer Saute ma ville (1971), seu primeiro curta. No mesmo ano, mudou-se para Nova Iorque, entrando em contato com os filmes de Stan Brackhage, Jonas Mekas, Michael Snow, Yvonne Rainer e Andy Warhol. De volta a Bélgica, produziu Eu Tu Ele Ela, em 1974. Akerman foi professora de cinema na The European Graduate School, ao lado de Peter Greenaway e Sophie Calle e, desde 2001, seus trabalhos são apresentados em museus e galerias, integrando inúmeras exposições, entre elas, a 56a Bienal de Veneza, em 2015; a 29a Bienal de São Paulo em 2010 e a Documenta de Kassel, em 2002.

Na semana passada, assistimos a Estranhos no Paraíso de Jim Jarmusch, uma narrativa pós-punk sobre o “paraíso” norte-americano dos anos 1980. Filmado em preto e branco, longos planos são separados por intervalos pretos, estabelecendo a atmosfera de tédio e desilusão do filme. Hoje vamos assistir a Eu Tu Ele Ela, produzido 10 anos antes por Chantal Akerman. Com apenas 24 anos, Akerman apresenta uma negação explícita das convenções que estereotiparam as representações das mulheres pela arte europeia. No filme, a artista dá literalmente corpo a seu manifesto, numa exposição direta que culmina com o ato homossexual feminino, rompendo assim com todas as construções pelas quais a arte, durante séculos, considerou o espectador masculino como destino do retrato da nudez feminina.

Em Eu Tu Ele Ela, a mulher já não é a figura passiva que aguarda na cama convidativa e desarmada. No interior de um quarto imune às coordenadas da sociedade, ela enfrenta um tipo de expiação por um tempo arbitrário, seguindo uma lei interna. Sua ação se assemelha a muitas performances artísticas da época, para as quais repetição e duração eram elementos constituintes de significado.

Akerman se suicidou em 2015, após a morte de sua mãe. Filha de judeus poloneses que viveram o holocausto, fez do vazio, da falta, daquilo sobre o que seus pais se recusavam a falar, o centro inspirador de seu trabalho. Nele, o peso da história é evidente, não da história oficial, com h maiúsculo, mas da outra história, daquela que não está nos livros, que refere-se à vida que está à margem, à impossibilidade de se situar confortavelmente no mundo. a cineasta se dedica às elipses do cinema narrativo e, através de estratégias subversivas, desvela a assimetria entre os padrões de vida convencionais e alternativos. É, acima de tudo, uma das diretoras mais importantes de sua geração pois retrata o “universo feminino” de uma maneira que une respeito pela diferença e pela liberdade. Por causa disso ou apesar disso, sempre evitou participar de mostras e festivais em que seu trabalho fosse estereotipado a partir do conceito de guetos. Segundo ela: “quando as pessoas me perguntam se sou uma cineasta feminista, respondo que sou uma mulher”.

Após a sessão, o Petrobars estará aberto servindo drinques e apresentando um vídeo-comentário sobre o filme de hoje.

18.10.2016

FACES (1968)

[Faces]

de John Cassavetes

com John Marley, Gena Rowlands, Lynn Carley

129 minutos

Continuando a sequência de filmes em preto e branco iniciada em agosto, Cineclube apresenta Faces, do cineasta norte-americano John Cassavetes. O filme apresenta a falência moral e afetiva do casamento de um executivo e sua mulher mais jovem. Palavras vazias, risadas forçadas, música alta, câmera em movimento constante e muitos close-ups compõem um desabafo perturbador sobre uma sociedade doente. O cenário é devastador. Em um universo de cinismo, humilhação, sofrimento e alcoolismo, o comportamento das personagens, sempre patéticas, varia entre a arrogância e a estupidez. Com uma honestidade brutal, Cassavetes explicita a alienação da sociedade norte-americana e a desintegração das convenções sociais. O diretor graduou-se em 1950 na American Academy of Dramatic Arts, onde conheceu sua futura mulher e musa, Gena Rowlands, que interpreta a personagem principal. É considerado um pioneiro do cinema independente, tendo dirigido uma série de filmes que foram parcialmente produzidos por ele mesmo. Faces, seu segundo longa-metragem, foi financiado com o dinheiro que recebeu por interpretar o marido de Mia Farrow em O bebê de Rosemary de Roman Polanski. Ao ser lançado, Faces foi indicado para três Oscars, (Melhor Roteiro original, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante) mas acabou não ganhando nenhum deles.

Na semana passada, assistimos a Eu Tu Ele Ela, de Chantal Akerman. Nele, longos planos com a câmera parada estabelecem uma atmosfera de monotonia e repetição. Hoje vamos assistir a Faces, filme produzido por Cassavetes em 16mm. Nele, a câmera na mão, os planos instáveis, os cortes rápidos, as quebras constantes de eixo, as elipses e as aproximações extremas misturadas com os planos abertos fazem com que o diretor pareça estar vagando pela cena, procurando alguma “ação” em potencial. A câmera é tão bêbada quanto os personagens, funcionando como o reflexo de seu desconforto em suas posições sociais. As longas sequências apresentam personagens que falam sem parar sem conseguir se comunicar. Não há flashbacks para explicar o passado de ninguém e não há discursos morais. As cenas parecem improvisadas – apesar de filmadas depois de muitos ensaios –, refletindo a inquietação dos personagens, suas tentativas desesperadas de se fixar em algo ou alguém que possa resgatá-los de suas existências privilegiadas mas vazias.

A única exceção é o plano final – um plano longo, de enquadramento fixo e estudado – para o qual todo o filme converge, mostrando que o cinema de Cassavetes é um cinema do planejamento, ainda que não pareça. A produção de Faces demorou três anos – seis meses de filmagem e dois anos e meio entre montagem e pós-produção –, resultando num primeiro corte de 6 horas e, eventualmente, na versão que vamos assistir, com 129 minutos. O controle de custos só foi possível porque a maior parte dessas etapas foram realizadas na própria casa de Cassavetes e Rowlands, em Los Angeles, com a participação de todos os envolvidos.

Faces é uma sequência de imagens e sons que ecoam o vazio e o desespero que as “belas” aparências não conseguem esconder. Como o nome do bar da segunda cena do filme anuncia, Cassavetes nos convida a ingressar no The Loser’s Club e passar um tempo junto aos “perdedores” da sociedade norte-americana do final dos anos 1960.

25.08.2016

A FITA BRANCA (2009)

[Das weiße Band]

de Michael Haneke

com Christian Friedel, Ernst Jacobi, Leonie Benesch, Ulrich Tukur, Josef Bierbichler

144 minutos

Cineclube continua a mostra de filmes em preto e branco, apresentando A fita branca, do cineasta austríaco Michael Haneke. O filme é uma história de fantasmas sem fantasmas (ou com um tipo diferente de fantasma). Nela, uma série de acidentes sinistros começa a acontecer num vilarejo alemão, em 1913, um pouco antes da primeira guerra mundial. A presença de um “mal” latente é encoberta pela educação rígida, extremamente religiosa, autoritária e opressiva dos habitantes. Haneke a desvela com um despojamento violento: close-ups de caras limpas, de feições sem traços de culpa, remorso ou ódio. O contexto do filme é o do berço do nazismo e a fita branca do título – que as crianças usam como sinal de vergonha pelos pecados cometidos – refere-se à etiquetação dos inimigos políticos da Alemanha nazista. Michael Haneke estudou filosofia, psicologia e teatro na Universidade de Viena. Ao graduar-se, trabalhou como crítico de cinema e como editor e dramaturgo na televisão alemã Südwestfunk. Atualmente, além de dirigir filmes, dá aulas na Academia de Cinema de Viena. A fita branca estreou em Cannes em 2009, recebendo a Palma de Ouro e o Prêmio Internacional da Crítica. Em 2010, recebeu o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e o Prêmio BBC Four de Melhor Filme.

Na semana passada, assistimos a Faces de John Cassavetes, um retrato sobre uma sociedade doente e desesperada. Hoje vamos assistir a A fita branca, um retrato de uma sociedade também doente ou, no mínimo, já contaminada com o vírus da doença que começa a se manifestar.

Apesar de situado num vilarejo alemão do começo do século XX, o filme não trata necessariamente de uma época ou lugar determinados, mas sim da origem do “mal”, do terror. A história poderia ter sido localizada na Síria, em Gana ou na Palestina, mas como o diretor é alemão, ele preferiu situá-la num contexto de crise, próximo a ele: o instante anterior à eclosão da primeira guerra mundial, quando as sementes do nazismo estariam sendo plantadas. No filme, um narrador conta a história a partir de algum lugar no futuro, apresentando a situação como um “modelo” de alguma coisa e dando pistas quanto à sua relação com o desabrochar do nazismo em toda a sua exuberância demencial.

Tudo começa na família, a mais criticada das instituições. Haneke constrói as relações dos personagens a partir da leitura de uma série de livros sobre a educação de crianças no interior da Alemanha. Muitas histórias e detalhes foram inspirados nesses livros como, por exemplo, o uso da fita branca como um meio de punição ou a cena do fazendeiro atacando a plantação de repolho.

A lógica contínua de destruição e autodestruição que une os integrantes do núcleo familiar, justamente enquanto os desune, é materializada numa violência silenciosa. A imagem em preto e branco potencializa esse mistério, funcionando também para evitar um falso naturalismo que sugeriria um conhecimento exato dos acontecimentos. Haneke usa filme colorido e depois retira a cor na pós-produção conseguindo, dessa maneira, uma gama de cinzas de temperaturas diferentes entre o branco e o preto.

A fita branca é sua primeira grande produção. O projeto ficou em desenvolvimento por mais de dez anos e, depois de filmado, passou por uma extensiva pós-produção, que englobou desde retoques de sombras indevidas até a substituição de telhas de Eternit por telhas de cerâmica (na cena do baile). As atuações do elenco infantil são magistrais, as quinze crianças foram escolhidas entre sete mil entrevistados durante um período de 6 meses; o cenário e o figurino são impecáveis, compostos a partir de fotografias da época, uma das primeiras a ser documentada por meio delas.

Michael Haneke compara seu filme com uma rampa de esqui: “o filme é a rampa. É importante que ela seja bem construída, mas uma vez que você está no ar, você está por sua conta”.

01.11.2016

TETSUO – O HOMEM DE FERRO (1989)

[Tetsuo]

de Shinya Tsukamoto

com Tomorowo Taguchi, Kei Fujiwara, Nobu Kanaoka

67 minutos

Cineclube apresenta Tetsuo – o homem de ferro, do cineasta japonês Shinya Tsukamoto, em comemoração à ressaca da Noite do Terror. O filme narra as desventuras de um empregado de escritório que, após atropelar fatalmente um homem com fetiche por metais, vê seu corpo transformar-se, lenta e dolorosamente. Aterrador, bizarro e “pós-moderno” – com tudo de melhor e pior que o termo significa – o filme tornou-se um clássico do horror cyberpunk e é um cruzamento disforme entre o mangá e as primeiras obras de David Lynch e David Cronenberg. Tsukamoto cria um suspense burlesco e bizarro, numa atmosfera inumana entre o terror gore e a ficção científica. O diretor começou a fazer filmes com 14 anos, quando ganhou uma câmera de Super 8, a seguir formou um grupo de teatro com Kei Fujiwara, Nobu Kanaoka e Tomorowo Taguchi, que trabalharam com ele em Tetsuo – o homem de ferro. O filme – dirigido, escrito, produzido, editado, fotografado e estrelado por Tsukamoto – estreou internacionalmente no festival de filmes de terror Fantafestival em Roma, recebendo o prêmio de melhor filme.

Na semana passada, assistimos a A fita branca de Michael Haneke, um filme de suspense fora dos padrões. Hoje vamos continuar nossa mostra em preto e branco, com um cult do terror japonês. Tetsuo – o homem de ferro é um filme hermético, em preto e branco, com pouquíssimos diálogos, que abusa de efeitos especiais crus, stop-motion, cortes e colagens abruptas de várias cenas desencontradas. A narrativa maluca, aborda e transcende a alienação, o fetichismo, o terrível avançar tecnológico, culminando num terror gore. A experiência cinematográfica única torna-se completa com o uso da câmera na mão, a edição vertiginosa, o flash forward, a excelente fotografia suja e opressora e a música industrial e crua de Chu Ishiwaka, que ajuda a manter o clima paranoico de descontrole e até aversão.

Baseado em um peça que Tsukamoto escreveu, atuou e dirigiu no colégio, Tetsuo – o homem de ferro é tanto repleto de referências cinematográficas ocidentais (desde as primeiras e “virulentas” obras de David Cronenberg, passando pelos frenéticos trabalhos de montagem e fotografia de Sam Raimi, até às composições estilizadas dos filmes mudos), quanto de homenagens aos filmes japoneses de samurais e monstros mutantes, ao tradicional teatro Kabuki e aos mangás para adultos. Foi o primeiro filme realizado em 16 mm por Tsukamoto – que antes só utilizara Super 8. O diretor também escreveu, fotografou, editou, concebeu os efeitos especiais e ainda teve tempo de protagonizar o acima mencionado fetichista de metais. Quando necessário, dividiu o manejo da câmera com sua namorada Kei Fujiwara (que faz a personagem feminina principal e que, depois de Tetsuo – o homem de ferro, dirigiu diversos filmes autorais). As filmagens duraram 18 meses e foram realizadas na maior parte no apartamento de Fujiwara, onde toda a equipe, com exceção de Tomorowo Taguchi (que interpreta o personagem principal) morava. Taguchi, numa entrevista recente, diz que num determinado momento, toda a equipe de iluminação abandonou o projeto e ele mesmo teve que dar conta da iluminação das cenas.

Apesar da extrema limitação orçamentária e da ínfima distribuição, Tetsuo – o homem de ferro, acabou tornando-se um filme cult, representando as angústias de uma geração. Na época em que foi lançado, em 1989, foi interpretado como uma metáfora da AIDS e da ansiedade sexual que a doença produzia. Ao mesmo tempo, o filme já previa, de maneira violenta, os perigos que poderiam decorrer das relações humanas com uma tecnologia desumanizante.

08.11.2016

ERASERHEAD (1977)

[Eraserhead]

de David Lynch

com Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates

89 minutos

Cineclube continua a sequência de suspenses bizarros, apresentando o clássico “cult” Eraserhead, primeiro longa-metragem do diretor norte-americano David Lynch. O filme se passa numa paisagem industrial distópica, sombria, desolada e esfumaçada. Henry Spencer, um operário reservado e calado se vê obrigado a casar com Mary X, uma antiga namorada que diz ter tido um filho dele. A vida a dois não é fácil e Mary acaba abandonando Henry, que fica sozinho com o “bebê”. A atmosfera de pesadelo é potencializada pela fotografia em preto e branco e pelo desenho de som impecável, elaborado conjuntamente por Lynch e Alan Splet. Eraserhead já contém muitos dos elementos obscuros presentes nos filmes posteriores do diretor, do zoom para um mundo paralelo e misterioso, ao “interlúdio” no palco teatral ou à representação dualista do feminino nas figuras da loira e da morena. David Lynch estudou pintura na Academia de Belas Artes da Pensilvânia, onde começou a fazer curtas. Em 1971, mudou-se com a mulher e a filha para Los Angeles, para estudar cinema no conservatório do American Film Institute, onde desenvolveu Eraserhead. Escrito, produzido e dirigido por ele, o filme estreou no festival Filmex em Los Angeles, para uma plateia insignificante de 25 pessoas, tendo sido previamente recusado no Festival de Cannes e no Festival de Nova Iorque. Tornou-se popular ao passar nas sessões da meia-noite do circuito underground norte-americano.

Na semana passada, assistimos a Tetsuo – o homem de ferro de Shinya Tsukamoto, um terror “pós-moderno”, hermético, em preto e branco e com pouquíssimos diálogos. Hoje vamos assistir a Eraserhead, também “pós-moderno”, hermético, em preto e branco e com pouquíssimos diálogos. Ambos os filmes se passam numa locação pós-industrial, onde os personagens principais – trabalhadores urbanos – se defrontam com uma situação surrealista, aterradora. A atmosfera perturbadora, nos dois casos, foi construída com o auxílio de um desenho de som impecável. Além disso, ambos os filmes foram produzidos com orçamentos baixíssimos e uma equipe minúscula. Entretanto, enquanto Tetsuo abusa de efeitos especiais trash, quase caseiros, Eraserhead, foi construído meticulosamente e demoradamente, levando cinco anos para ser terminado.

Eraserhead foi produzido com uma bolsa de $10.000,00 dada pelo American Film Institute, para um roteiro de vinte e uma páginas. Esperava-se que o filme tivesse vinte minutos, tomando como base o cálculo usual na indústria cinematográfica de um minuto por página. Entretanto, não foi bem isso que aconteceu. As filmagens começaram em maio de 1972, numas cavalariças abandonadas no campus da escola, onde Lynch improvisou um estúdio de filmagem, um de edição de som, uma cozinha, um banheiro e onde ele acabou morando. O diretor estabeleceu um cronograma de produção trabalhoso e minucioso que fez com que, no decorrer da produção, o dinheiro da bolsa acabasse e o filme tivesse que ser interrompido. Numa determinada cena, por exemplo, Henry abre uma porta e somente depois de um ano, a cena seguinte, dele entrando no quarto, pode ser filmada. Durante todo o tempo, Jack Nance, que interpreta Henry, manteve o corte de cabelo exótico do personagem.

Eraserhead só pode ser terminado graças a empréstimos do pai de Lynch e de alguns de seus amigos, Sissy Spacek, entre eles, além daquilo que Lynch ganhava, trabalhando como entregador de jornais e que Catherine Coulson – sua assistente e esposa de Nance (que interpretou a mulher do tronco, anos depois, em Twin Peaks) – ganhava como garçonete. A trilha sonora demorou mais um ano para ser finalizada. Depois de gravados, os sons sofreram modificações no timbre, na frequência e na velocidade, sendo utilizados em conjunto (em algumas cenas foram usadas quinze camadas de sons gravados em fitas diferentes). Na estreia, Lynch mixou a trilha sonora num volume altíssimo, dificultando ainda mais a recepção do filme. Depois dela, o som do filme foi remixado e vinte minutos foram cortados.

Lynch sempre evitou dar qualquer chave de interpretação para Eraserhead. Mas diz-se que o roteiro foi influenciado por suas leituras na escola de cinema, quando entrou em contato com A metamorfose, de Franz Kafka e O nariz, de Nikolai Gogol. Além disso, especula-se que a experiência da paternidade tenha sido a base da construção da narrativa. A primeira filha do cineasta, Jennifer Lynch (que fez uma cena no filme que acabou sendo cortada), então com quatro anos, nascera com graves problemas nos pés e passara por diversas cirurgias. Mas o maior mistério de Eraserhead refere-se à construção do “bebê”. Quando indagado sobre ele, Lynch costumava dizer que “ele tinha nascido nas redondezas”.

29.11.2016

O CAVALO DE TURIM (2011)

[A torinói ió]

de Béla Tarr e Agnes Hranitzky

com János Derzsi, Erika Bók, Mihály Kormos

146 minutos

Cineclube continua a série de suspenses cinzentos, apresentando O cavalo de Turim, último filme do diretor húngaro Béla Tarr. Dotado de um rigor estético fascinante, o filme mostra seis dias derradeiros na vida do velho Ohlsdorfer, sua filha e seu cavalo. Em sequências milimetricamente estudadas, Tarr constrói uma narrativa densa e apocalíptica com pretos, cinzas e brancos assombrosos. O filme é uma fábula do final dos tempos, na qual personagens mudos e taciturnos repetem suas tarefas cotidianas, num mundo de tempos lentos e lugares vazios. A catástrofe não é antecipada com terror, como em Melancolia de Lars von Trier ou O abrigo de Jeff Nichols. Na versão de Tarr, o abismo já devolveu nosso olhar, e a tarefa do diretor é mais a de registrar isso do que a de profetizar alguma mudança. Béla Tarr começou a fazer filmes aos 16 anos, chamando a atenção do Béla Balázs Studios, que ajudou a produzir seu primeiro longa. Em 2011, anunciou sua aposentadoria definitiva como diretor, passando a dedicar seu tempo à docência. Em 2013, fundou a Academia de Cinema de Sarajevo, conhecida como film.factory. O cavalo de Turim estreou internacionalmente no Festival de Berlim de 2011, onde recebeu o Prêmio Especial do Júri. Apesar de ter tido seu lançamento adiado na Hungria, depois de uma entrevista em que Béla Tarr criticou o governo local, foi indicado para representar o país no Oscar de 2012 (não tendo sido nomeado).

Na última sessão, assistimos a Eraserhead, um suspense bizarro, entre o surrealismo e o terror. Primeiro longa de David Lynch, o filme foi construído meticulosamente com um desenho de som impecável. Hoje vamos assistir O cavalo de Turim, nono longa-metragem do diretor húngaro Béla Tarr. Assim como Eraserhead, o filme é um suspense fora do comum, construído meticulosamente, com um desenho de som impecável e situado num tempo e lugar indefinidos. Inspirado por uma anedota envolvendo Friedrich Nietzsche, O cavalo de Turim apresenta uma narrativa lenta e solene que demonstra o comprometimento intransigente e atávico de Tarr com uma imagem pictórica sublime e extremamente lapidada. Na abertura do filme, um narrador conta que o filósofo Friedrich Nietzsche, após ver um cavalo ser chicoteado pelo dono, em Turim, abraça o animal aos prantos. Esse episódio teria sido o estopim do ataque nervoso do qual o filósofo nunca se recuperou. A partir daí, Tarr deixa a câmera fluir lentamente em 30 longos planos que registram o cotidiano modorrento (e assustador) de dois personagens. Os diálogos são substituídos por uma trilha sonora melancólica e repetitiva, composta por Mihály Vig, que traduz precisamente a realidade dos protagonistas.

O cavalo de Turim transforma em imagens e sons o Eterno Retorno de Nietzsche, com convenções, estrutura e organização dramática que remetem diretamente ao cinema de horror. A meticulosa construção de atmosfera faz com que uma breve conversa à mesa se torne um diálogo filosófico, que um poço seco abra uma janela para a finitude, que um rosto à janela se torne uma explosão de fantasmagoria de gelar os ossos.

Após o lançamento do filme, Béla Tarr anunciou que este seria seu último trabalho. Com apenas 56 anos, o diretor húngaro declarou que já disse tudo que tinha para dizer e que não queria ficar copiando a si mesmo. O cavalo de Turim dissipa qualquer ceticismo sobre a finalidade da decisão do diretor de abandonar sua vocação, já que é difícil imaginar uma declaração mais completa e sistemática de desespero intelectual. O universo de Tarr é um lugar duro e cruel, indiferente, hostil ao esforço dos seres humanos e outros animais mudos. Os sete dias em que a história se passa representa um tipo de Gênesis em reverso, um relato não da destruição apocalíptica do mundo, mas sim de sua de-criação passo-a-passo. Um paradigma Becketiano da situação mundial (explicitada pela vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas), com um personagem à la Bartleby (o cavalo que se recusa a fazer o que se espera dele).

Em A gaia ciência, Friedrich Nietzsche diz: “E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: ‘Esta vida, assim como tu a vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes; e não haverá nela nada de novo, cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro e tudo o que há de indizivelmente pequeno e de grande em tua vida há de retornar, e tudo na mesma ordem e sequência - e do mesmo modo esta aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este instante e eu próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez - e tu com ela, poeirinha da poeira!’ Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim?” (NIETZCHE, A gaia ciência, São Paulo, Companhia das Letras, 2001, §341).

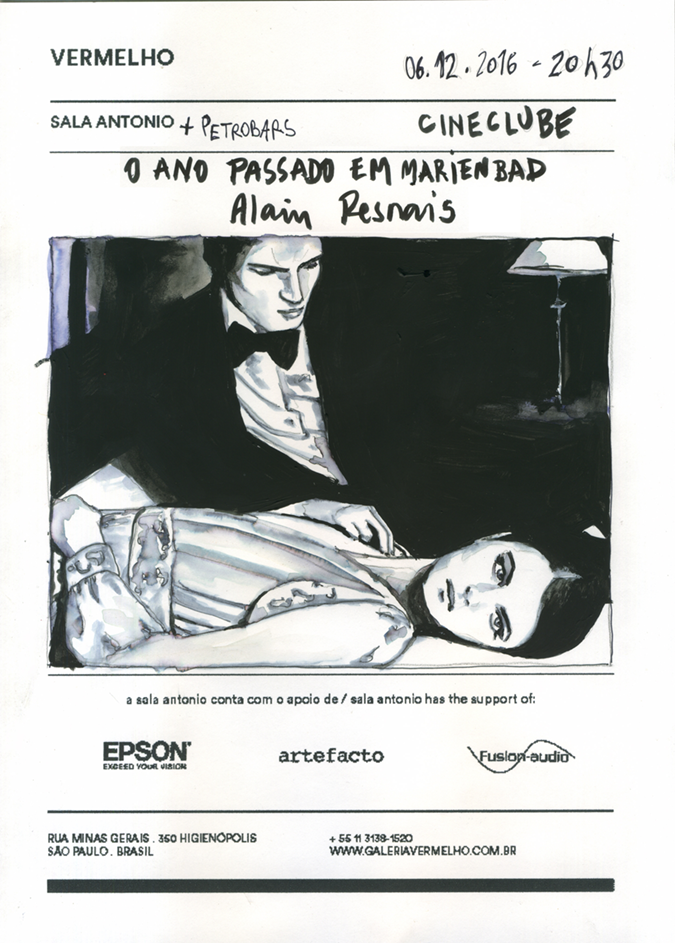

06.12.2016

O ANO PASSADO EM MARIENBAD (1961)

[L’Année dernière à Marienbad]

de Alain Resnais

com Giorgio Albertazzi, Delphine Seyrig, Sacha Pitöeff

94 minutos.

Cineclube finaliza série de filmes na zona cinzenta, apresentando O ano passado em Marienbad, dirigido por Alain Resnais, a partir de um roteiro de Alain Robbe-Grillet. Um homem, denominado X, tenta a todo custo fazer uma mulher, intitulada A e casada com um homem chamado M, lembrar-se do romance que tiveram no ano passado. Tudo se passa numa festa sem fim, num palacete aristocrático de algum lugar indeterminado. As personagens repletas de cultura e civilização são gélidas e vazias, e a verdade parece desaparecer num mundo reluzente de superfícies e perspectivas enganosas. Quem são X, A e M? O que é verdade? O que é mentira? O que aconteceu no passado? O que está acontecendo no presente? Alain Resnais começou a estudar teatro durante a II Guerra Mundial e, em 1943, ingressou na recém criada escola de cinema IDHEC. Em 1945, foi para a Alemanha junto com as forças aliadas. Seu primeiro longa-metragem, Hiroshima mon amour, 1959, foi realizado em colaboração com a escritora Marguerite Duras e mistura ficção com documentação, tratando da impossibilidade de falar sobre a tragédia de Hiroshima por meio da revelação dessa impossibilidade. Seu segundo filme, O ano passado em Marienbad, também trata da impossibilidade do discurso, causando polêmica na época de seu lançamento, devido à sua abordagem incomum e sua narrativa ambígua. Em 1961, o filme recebeu o Leão de Ouro no Festival de Veneza e, em 1962, o Prêmio de Melhor Filme do Sindicato Francês de Crítica de Cinema. O filme foi indicado para representar a França no Oscar como Melhor Filme em Língua Estrangeira, mas sua nomeação não foi aceita. Também foi recusado no Festival de Cannes devido ao fato de Resnais ter acabado de assinar o Manifesto dos 121, de Jean-Paul Sartre, contra a Guerra da Argélia.